どうも、こんにちは。しんちゃんです。

2025年のポッキーの日から始まりましたブログですが、とりあえず無理なく毎日更新していこうと思います。

さて、今日は整形外科の最初のお話をしようと思います。整形外科のルーツを探っていきましょう。

整形外科のルーツ

整形外科の世界的なルーツですが、1741年まで遡ります。

Nicolas Andryがパリ大学で教科書として出版したL’Ortho-pedieという本の名前に由来しています。

整形外科は英語で「Orthopedics」と記載しますが、元々はフランス語の「orthopédie」に由来していると言われています。

このorthopédieという単語は古代ギリシャ語の「orthos」と「paideia」から成り立っています。単語それぞれの意味は次の通りです。

- orthos

- 「まっすぐな、直立した、正しい」を意味する。

- paideia

- 「子供」(paides:paisの複数形)に由来し、「教育」や「育成」を意味する。古代ギリシャ社会において、知識や美徳、人間形成のプロセスを指す広範な概念だった。

上記の2つの単語を合成して作られました。元々は、小児の変形矯正を主に行う学問でした。

その名残として、今日の日本整形外科学会のシンボルマークにも使われています。挿絵には湾曲した木をまっすぐに矯正している絵が使われております。

現代の整形外科では、小児期で見られる特発性側弯症の矯正がこれに通ずるものと考えられます。できるだけ愛護的に最少の侵襲で治療を行う考え方は現代の治療法と共通しています。

整形外科の現在

医学の発達とともに、今日の整形外科において治療の対象とする疾患は多岐にわたっています。

医療の進歩や高度な技術革新のおかげで整形外科分野でも専門性が昔よりも高まっています。

整形外科の分野ですが、ルーツである変形矯正については小児整形外科と言われています。

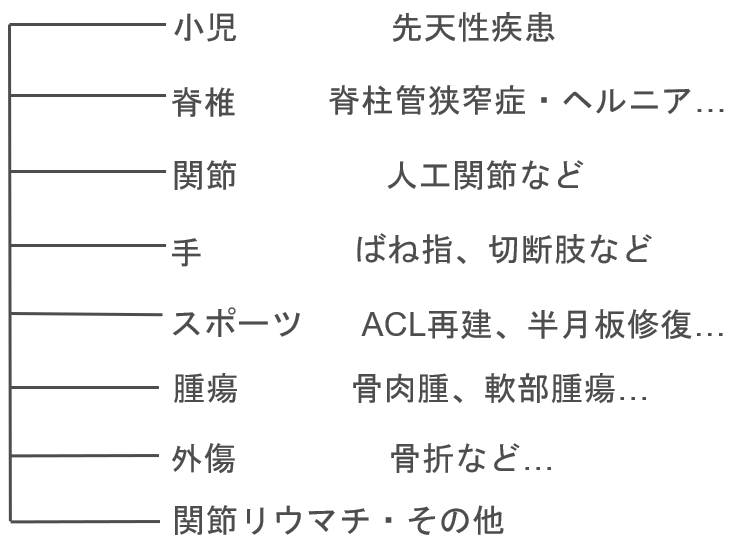

小児整形外科以外の分野としては脊椎外科、関節外科、手の外科、スポーツ整形外科、腫瘍、外傷、関節リウマチなど代謝性疾患の分野と細かく分かれております。

まとめ

整形外科では、例えば、首の痛みや上肢のしびれ・痛みなどがあった場合は、原因の診断・治療を行います。

ほとんどの患者さんは原因がはっきりすることで、治療の効果をあげることができますが、時に明確な診断がつかなずに症状が持続している方もおられます。その場合は、さらに詳しい検査を行うこともあります。しかし、精査を行っても異常が認められず、原因と治療法がはっきりとわからない場合もあります。整形外科領域だけでわからない場合は、他の科と協力しながら原因を解明していくこともあります。

運動器疾患でお困りの方が一人でも今の症状が緩和されるよう、今後もさらなる研究が進められていきます。整形外科は、患者さんの人生のQOL(Quoliy of life)を少しでも上げられるようお手伝いをさせていただく、そんな分野だと思っており、私自身もそれを誇りに思って仕事に取り組んでおります。

次回からはそれぞれの詳しい説明を行っていきます。よろしくお願いします。では、また!